Eigennutz und Selbstlosigkeit

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!“ – sagte Goethe. Doch wer damit Ernst machen will, steht vor einem Problem. Denn er muss Klarheit darüber gewinnen, welche Handlungsweise „gut“ genannt werden kann. Und das ist nicht so einfach wie es scheint. Jede Handlung hat nämlich zwei Seiten. Da ist einerseits die (innere) Motivation des Handelnden, der mit seinem Tun eine bestimmte Absicht verfolgt. Da sind andererseits die (äußeren) Wirkungen seiner Handlung. Und wenn – wie so häufig – das eine nicht mit dem anderen übereinstimmt, fällt die ethische Bewertung schwer. Denn es kommt vor, dass jemand mit „guten“ Absichten handelt und hinterher mit Entsetzen feststellt, dass er schweren Schaden angerichtet hat. Und es kommt auch vor, dass jemand Böses im Schilde führt, und dann mitansehen muss, wie sein Tun wider Erwarten zum Guten ausschlägt. Welcher von den Beiden hat dann „gut“ gehandelt? Der Erste, der das Gute wollte, oder der Zweite, der das Gute bewirkte?

Wer länger darüber nachdenkt, wird wohl zu dem Schluss kommen, dass die Motivation des Täters in der Bewertung schwerer wiegt als sein tatsächlicher Erfolg. Wir halten einen Menschen für „gut“, der Gutes gewollt hat, selbst wenn er dabei scheitert. Und wir halten einen Menschen für „böse“, der Böses wollte, selbst wenn er dabei unfreiwillig Leben gerettet hätte. Wir nehmen in der Beurteilung die Absicht wichtiger als den Effekt. Und das ist auch fair und richtig so. Denn unser Wille bestimmt sich selbst, während die Wirkungen unseres Handelns von äußeren Faktoren mitbestimmt werden: Wer gute Entschlüsse fasst, und nur durch eine Krankheit daran gehindert wird, sie umzusetzen, bleibt ein „guter“ Mensch. Und wer Böses im Schilde führt, wird nicht besser davon, wenn seine Bombe eine Fehlfunktion hat. Die arme Witwe, die nur ein paar Groschen in den Opferkasten werfen kann, die es aber frohen Herzens tut, vollbringt ein gutes Werk – auch wenn ihre Groschen so gut wie nichts bewirken. Der reiche Mann dagegen, der in denselben Opferkasten viele große Geldscheine hineinstopft, um dafür bewundert zu werden, tut ein heuchlerisches (und darum: böses) Werk – selbst wenn sein Geld viele Hungernde satt macht.

Die Entscheidung zwischen „gut“ und „böse“ findet also im Herz des Menschen statt. Oder wie Immanuel Kant sagt: „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut gehalten werden könnte, als allein ein guter Wille.“ Freilich: Wann ist ein Wille „gut“ zu nennen? Woran erkennt man ihn? Und warum verdient er gelobt und hervorgehoben zu werden? Man kann es sich an ein paar Beispielen klar machen: Stellen sie sich eine Kassiererin vor, die es gewohnt war, kleine Geldbeträge zu unterschlagen, die nun aber entdeckt, dass ihr Chef sie neuerdings überwachen lässt. Wenn diese Kassiererin künftig korrekt abrechnet – würden wir sie dann für ihre Ehrlichkeit loben? Nein. Wenn jemand sich Alkohol und Zigaretten verkneift, weil ihm der Verzicht das Gefühl gibt, stark und moralisch überlegen zu sein, wenn er zugleich über die „Unbeherrschtheit“ anderer spottet und bei jeder Gelegenheit seine eigene Disziplin zur Schau stellt – würden wir ihn für seinen Verzicht loben? Nein. Wenn ein Politiker von sexuellen Ausschweifungen träumt und seine Ehefrau nur deshalb nicht betrügt, weil öffentliche Affären seine Karriere ruinieren könnten – würden wir ihn für seine eheliche Treue loben? Nein.

Wir würden in keinem der drei Fälle von „moralischem“ Verhalten reden. Denn die Kassiererin, der Abstinenzler und der Politiker handeln ja aus ganz eigennützigen Motiven. Was sie tun, erscheint äußerlich „gut“. Aber ihr Wille ist nicht „gut“. Denn auch wenn Ehrlichkeit, Selbstbeherrschung und eheliche Treue an sich ethisch wertvoll sind, so ist doch der Wille, der dahinter steht, nicht ethisch wertvoll. Unsere drei Beispielpersonen streben nämlich nicht nach dem Guten, sondern streben nur nach Vorteilen, die sie durch „gutes“ Verhalten zu erlangen hoffen. Die Erste will straffrei davonkommen. Der Zweite will angeben. Und der Dritte will seine Karriere retten. Man kann verstehen, dass sie so handeln. Vielleicht ist es sogar „klug“. Aber „gut“ würden wir es nicht nennen. Denn dieses moralische Prädikat verträgt sich nicht mit egoistischen Motiven. Steht das erst einmal fest, so haben wir die oben aufgeworfene Frage (was guten Willen ausmacht) schon beantwortet: Von „gutem“ Wollen kann nur die Rede sein, wenn der Mensch, indem er handelt, nicht selbst den Mittelpunkt seiner Bestrebungen bildet. Denn wenn einer eigennützig handelt und nur tut, was sich für ihn „lohnt“, will und bejaht er weder das Gute noch seinen Mitmenschen, sondern will und bejaht nur sich selbst. Es gilt darum: (1.) Ob ein Mensch „gut“ ist, bemessen wir nicht am Effekt seiner Taten, sondern an den Motiven seines Willens. Und: (2.) Wenn diese Motive eigennützig sind, können wir den Willen nicht „gut“ nennen.

Damit unser Handeln „gut“ genannt werden kann, ist es notwendig, dass der eigene Vorteil aus dem Mittelpunkt unserer Bestrebungen weicht. Und der Wille, der aufhört, sich selbst zu dienen, muss anfangen dem Guten zu dienen. Denn ein guter Mensch fragt nicht danach, ob er „etwas davon hat“, sondern er verwirklicht das Gute um seiner selbst willen. Er fragt nicht, ob sich das Tun des Guten für ihn lohnt, sondern tut es, weil es seinem Mitmenschen nützt. Der wahrhaft „gute“ Wille ist mit seinen Gedanken also nicht bei sich selbst, sondern ist mit den Gedanken ganz beim Anderen, dem er gerecht zu werden und zu helfen wünscht. Theologisch gesprochen heißt das: Des Menschen Wille wird in der Weise eins mit dem Willen Gottes, dass er bejaht, was Gott bejaht, und verneint, was Gott verneint, ohne dabei auf irgendeinen Lohn zu schielen. Denn dem wahrhaft „guten“ Willen ist es Lohn genug, wenn das Gute geschieht. Freilich: Wenn das der Maßstab ist, an dem wir unser Alltagsleben messen, dann wird das Ergebnis bestürzend sein. Denn finden wir da viele Taten, von denen wir behaupten können, sie verdankten sich nicht dem Eigennutz, sondern dem Willen zum Guten?

Ich zumindest sehe bei mir keine einzige Tat, von der ich sagen könnte, sie sei „selbstlos“ gewesen. Denn ich entscheide selten gegen das eigene Interesse. Vielmehr: wenn ich eine Handlungsoption prüfe und dabei feststelle, dass ich in gar keiner Weise etwas „davon habe“, das zu tun, dann lasse ich es sein. Natürlich tue ich Dinge, die allgemein als „gute Tat“ angesehen werden – das tun die Kassiererin, der Abstinenzler und der Politiker im obigen Beispiel ja auch. Aber über die Beweggründe darf ich mir keine Illusionen machen. Denn ich profitiere von meinen vermeintlich „guten“ Taten mindestens insofern, als sie mein Gewissen besänftigen. Schließlich gehört das „Gut-Sein“ zu dem Bild, das ich von mir selbst habe. Und dieses angenehme Bild möchte ich gerne aufrechterhalten. Ich möchte den Forderungen der Gesellschaft genügen, weil ich auf sie angewiesen bin. Und außerdem scheue ich die Mühe, die es kosten würde, mich über meine Erziehung hinwegzusetzen. Wenn ich täte, wozu ich Lust hätte, könnte ich eine Menge Ärger bekommen. Das Gefühl der moralischen Integrität wäre dahin. Und mein Ansehen wäre auch gefährdet. Wenn das aber meine Beweggründe sind, was folgt dann? Meine Selbstprüfung ergibt dann, dass ich das Gute nur tue, weil meine Umwelt es honoriert, und das Böse oft nur lasse, weil ich die Konsequenzen fürchte. So oder so handle ich aus eigennützigen Motive und tue das Gute (wenn ich es denn überhaupt tue!) keineswegs „um seiner selbst willen“, sondern nur weil es sich in irgendeinem Sinne für mich „lohnt“. Was aber heißt das anderes, als dass ich ein „schlechter Mensch“ bin? In der Tat ist das die Folgerung, die ich ziehen muss. Und es ist nur ein geringer Trost, dass jeder andere Mensch (am selben Maßstab gemessen) demselben Urteil unterliegen würde. Denn der rechte Vergleichsmaßstab für einen Sünder kann nicht der Mitmensch sein, der natürlich „auch nicht besser“ ist. Sondern der rechte Maßstab kann nur die gottgegebene, gute Bestimmung des Menschen sein, an die das Neue Testament immer wieder erinnert. Liebt euren Nächsten, heißt es da. Segnet, die euch fluchen. Haltet Frieden mit jedermann. Besucht Gefangene. Speist Hungrige. Kleidet die Nackten. Tröstet die Trauernden. Vergebt den Schuldigen. Wir kennen diese Mahnungen. Doch je mehr wir davon hören, desto stärker regt sich der Widerspruch. Denn warum sollte ich meine Interessen zurückstellen? Was hab ich davon? Was bringt mir das? Was nützt es mir? Wird es einem denn gedankt? Hat man irgendeinen Vorteil davon?

Kaum einer kann sich diesen Fragen entziehen. Und doch verraten sie, wie fern uns das Gute liegt. Denn gut ist eine Tat nur, wenn es uns um das Wohl unseres Mitmenschen geht. Und geht es um etwas anderes (um unser Selbstwertgefühl, um ein ruhiges Gewissen, um den Lohn im Himmel), wird man schwerlich von Nächstenliebe reden können. Nächstenliebe, wie Jesus sie fordert, heißt, ganz dem Gegenüber zugewandt zu sein – und keinem anderen. Es heißt, für den Hilfsbedürftigen da zu sein – und für nichts sonst. Nächstenliebe in Jesu Sinne betrachtet ihr Gegenüber immer als Selbstzweck – und nie als ein Mittel für irgendetwas anderes. Ihr Ziel ist, dass der Nächste gut da steht – nicht, dass der Wohltäter gut da steht. Aber wie leicht geht das durcheinander! Und wie oft erweisen wir uns als Wohltäter mit Nebenabsichten! Wehe, ich beschenke meine Enkelkinder, und sie lieben mich nicht dafür! Wehe, ich spende an meine Kirchengemeinde, und der Pfarrer vergisst, mir zu danken! Wehe, einer tut Gutes und bekommt dafür nicht den Bauch gepinselt! „Das tue ich nie wieder“ heißt es dann „Undank ist der Welt Lohn“. Der vermeintliche Wohltäter empört sich – und hat sich im selben Moment verraten. Denn ginge es ihm wirklich ums Helfen, könnte es ihm ja egal sein, wenn der Dank ausbleibt. Mit der vollendeten guten Tat hätte er sein Ziel erreicht und könnte zufrieden sein. Zieht er sich aber beleidigt zurück, weil seine Tat nicht gewürdigt wurde, so wird offenbar, dass es ihm weniger ums Helfen ging, als um die erwartete Anerkennung.

Weil das aber für uns alle typisch ist, sollten wir uns kritischer nach den Motiven unserer Lebensführung fragen: Was steht wirklich hinter unseren Versuchen, ein respektables Leben zu führen? Wollen wir ein gutes Gewissen als sanftes Ruhekissen? Wollen wir gemocht und gebraucht werden? Weiden wir uns an unserer moralischen Überlegenheit? Oder meiden wir das Böse bloß, weil wir Angst haben erwischt zu werden? Täten wir auch dann noch Gutes, wenn wir wüssten, dass es weder von Gott noch von den Menschen bemerkt und honoriert werden würde? Ich für meinen Teil kann bei keiner einzigen meiner Taten unlautere Motive ausschließen. Ich bezweifle, dass ich je etwas Selbstloses getan habe. Und ich finde es erschreckend, das so sagen zu müssen, weil es zeigt, wie fremd uns wahre Nächstenliebe ist. Sie ist uns so fremd und liegt so fern, dass wir erst Gründe für sie suchen müssen. Doch das Gute will gar nicht aus Gehorsam, Angst oder Berechnung getan werden. Das Gute will um seiner selbst willen getan, der Nächste um seiner selbst willen geliebt werden. Und das heißt: Solange ich Gründe brauche, um das Gute zu wollen, bin ich fern vom Guten. Solange ich für meine Nächstenliebe Argumente suchen muss, schleppt sich diese Nächstenliebe auf Krücken dahin. Wir sollten keine Gründe brauchen, um uns für das Gute zu entscheiden, denn das Gute ist es wert, um seiner selbst willen gewollt zu werden. Es sollte uns schlicht ein Bedürfnis sein, unseren Mitmenschen von himmlischer Liebe und irdischem Wohlstand umhüllt zu sehen. Es sollte nicht nötig sein, dass man unserer Moral mit Lockungen, Argumenten und Drohungen auf die Sprünge hilft. Denn ein guter Mensch hätte am Tun des Guten spontane Freude. Seine Hände würden ganz von selbst das Gute tun, nach dem sich sein Herz sehnt. Und das Gute verwirklicht zu sehen, wäre ihm Lohn genug. Selbst wenn Gott und die Welt sein gutes Tun nicht bemerkten, würde er doch die Hungernden speisen, die Traurigen trösten und die Gefangenen besuchen. Ein guter Mensch brauchte dafür nicht mal einen Grund! Dass wir aber von diesem guten Zustand himmelweit entfernt sind – das ist die bittere Erkenntnis unserer Sünde…

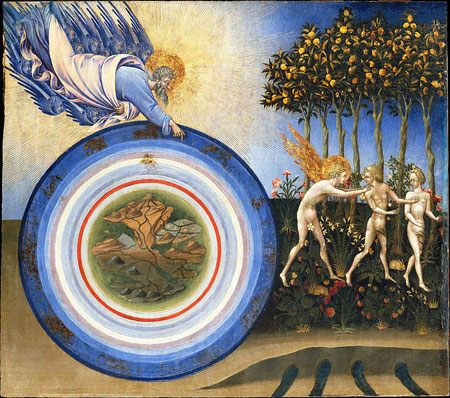

Bild am Seitenanfang: The Creation of the World and the Expulsion from Paradise

Giovanni di Paolo, CC0, via Wikimedia Commons

evangelischer-glaube.de

DIE ONLINE - DOGMATIK

evangelischer-glaube.de

DIE ONLINE - DOGMATIK