"Theologia crucis" - Theologie des Kreuzes

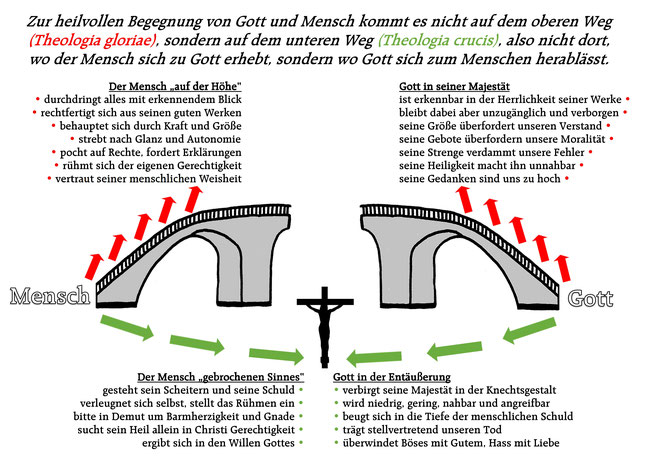

Sind sie lieber groß oder klein, stark oder schwach? Sind sie lieber gut informiert oder ahnungslos, ansehnlich oder unscheinbar? „Na, was sollen solche Fragen?“ werden sie sagen, „Natürlich ist es mir lieber, wenn ich gut dastehe!“ Und allen anderen geht es genauso. Denn groß und stark zu sein, ist ein Vorteil. Und klein und schwach zu sein, ist in der Regel ein Nachteil. Jeder möchte lieber wegen seiner Vorzüge bewundert als wegen seiner Defizite bedauert werden. Und überlegen zu sein ist auch sonst hilfreich. Denn wer klug und tüchtig ist, kann sich gegen die Widrigkeiten des Lebens besser durchsetzen und sich Geltung verschaffen. Wenn der Mensch mit seinen Fähigkeiten glänzt und etwas darstellt, hilft ihm das bei der Selbstbehauptung gegen Konkurrenten. Es verschafft ihm Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und so haben schon die Kinder im Kindergarten einen merklichen Geltungsdrang. Immer versucht einer den anderen zu übertreffen. Und sei es nur in der Lautstärke seines Gebrülls, in der Größe der Sandburgen, die er baut, oder im Kirschkern-Weitspucken. Überlegenheit hilft uns, Situationen zu kontrollieren – und reduziert damit unsere Angst. Denn die Kleinen kommen leicht unter die Räder. Und so steckt uns der Wunsch nach Kraft und Größe im Blut. Wir wollen gern „auf der Höhe sein“ – wir haben auch das Gefühl, dass wir das müssen! Doch ausgerechnet dabei kommt uns der christliche Glaube in die Quere. Denn irgendwie hat Jesus etwas gegen Leute, die „groß“ sein wollen. Er erlaubt seinen Jüngern nicht „aufzutrumpfen“. Und auch er selbst spielt nicht die Macht aus, die er als Gottes Sohn hat, sondern tritt sehr bescheiden auf, wird in einem Stall geboren und lebt lange unbeachtet als Handwerker in der Provinz. Jesus macht regelrecht ein Programm daraus und erhebt die Kleinen und Schlichten zum Ideal. Seine Jünger denken zunächst in die andere Richtung und fragen ihn, wer wohl im Himmelreich der Allergrößte sei. Jesus aber holt ein Kind herbei und sagt, wer nicht würde wie ein Kind, käme nie ins Himmelreich (Mt 18,1-5; vgl. 19,14). Er sagt das, weil Kinder nichts vorweisen können – und auch gar nicht meinen, dass sie es müssten. Ganz unbefangen leben sie von der Fürsorge und Kraft der Erwachsenen. Und diese Unbefangenheit der Kleinen sollen sich die Jünger aneignen. Denn schließlich sind Menschen Gott gegenüber immer „klein“. Das ändert sich nie. Und wer es nicht ertragen könnte, wer damit hadern wollte, würde selbst im Himmel keinen Frieden finden. Als später wieder zwei Jünger von Glanz und Größe träumen und Jesus bitten, ihnen Ehrenplätze zuzugestehen, damit sie im Himmel rechts und links an seiner Seite sitzen, erklärt er noch einmal, dass sie gerade nicht danach streben sollen oben zu stehen, geehrt zu werden und zu herrschen, sondern zu dienen. Sie sollen ihren Ehrgeiz nicht darauf richten, anderen überlegen, sondern anderen hilfreich zu sein. Denn schließlich ist auch Jesus nicht in die Welt gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen (Mt 20,20-28). Er gibt Anschauungsunterricht in Demut, indem er seinen Jüngern die Füße wäscht (Joh 13,1-20). Er erlaubt ihnen nicht, stolz aufzutrumpfen, sondern lehrt sie im Gegenteil, sich selbst zu verleugnen. Und als er dann ankündigt, er werde in Jerusalem getötet werden, und Petrus ihn davon abhalten will, so tief ins Unglück zu stürzen und sein Leben zu opfern – da wird nicht nur Petrus scharf angefahren und zurückgewiesen (Mt 16,21-23), sondern Jesus fordert die Jünger auf, ihm darin zu folgen und auch ihrerseits ihr Kreuz auf sich zu nehmen (Mt 16,24-25). Jeder soll auf seine Weise den Weg der Leiden und der Verluste, der Anfeindung und der Niedrigkeit mitgehen. Und konsequenterweise zieht Jesus nicht hoch zu Ross in Jerusalem ein, sondern auf einem bescheidenen Esel, einem Lastenträger – wie Jesus auch selbst ein „Lastenträger“ ist für uns. Er sagt: „Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden“ (Lk 14,11). Natürlich weiß Jesus, dass das Wesen dieser Welt in Prahlerei besteht, in eitler Selbstdarstellung und Ehrsucht. Doch der Gottessohn, dem wirklich Ehre gebühren würde, der sucht sie gerade nicht. Die weltlich Gesinnten wollen imposant aus der Masse herausragen, wollen durch ihre Leistung andere in den Schatten stellen und dafür Anerkennung finden. Doch Jesus macht da nicht mit. Es ist ihm völlig fremd. Und er will auch an seinen Jüngern keine Spur von Überheblichkeit sehen, sondern möchte, dass sie den unteren Weg gehen. Daher erlaubt er ihnen nicht, die Nase hoch zu tragen, sondern verweist sie weg vom Anspruchsdenken hin zur Gnade, weg vom Eigenwillen hin zum Gehorsam, weg von der Kontrolle hin zum Vertrauen, weg von der Selbstbestimmung hin zur Ergebung. Die Jünger sollen möglichst wenig von sich selbst erwarten, dafür aber um so mehr von Gott. Sie sollen mehr aus Gottes Güte leben als aus der eigenen Kraft. Und am besten stehen sie mit leeren Händen vor Gott, denn je mehr ein Mensch Gottes bedarf, um so lieber wird Gott sich ihm schenken. Doch machen wir uns nichts vor – dem Sünder in uns geht das gewaltig gegen den Strich! Voller Misstrauen will er lieber nicht auf Gottes Gnade angewiesen sein, sondern möchte sich eigener Vollmacht rühmen. Die hochfahrende und stolze Gesinnung bricht immer wieder durch. Denn der Sünder in uns möchte nicht nur durch Gott etwas sein, sondern (auch ohne Gott) aus sich selbst etwas sein! Aber kann das funktionieren? Die größte Sandburg zu bauen und den Kirschkern am weitesten zu spucken – das liegt uns im Blut! Wir wollen imponieren und damit Anerkennung erzwingen. Doch Gott gegenüber bewährt sich das nicht. Und es beeindruckt ihn auch kein bisschen, sondern unser Wunsch nach Größe und Geltung ist da kontraproduktiv. „Na, das wollen wir doch mal sehen“ – sagt der stolze Mensch. Und in derselben Weise, wie er sich durch Erkenntnis der Welt bemächtigt, versucht er‘s auch bei Gott, um neugierig seine Geheimnisse zu ergründen. Doch obwohl die Herrlichkeit des Schöpfers in seinen großartigen Werken zu Tage tritt (obwohl sich alles, was wir sehen, seinem Wirken verdankt), verstehen wir Gottes Absichten nicht im Geringsten. Seine allmächtige Hand ist in allem tätig, und nichts geschieht ohne ihn. Doch können wir aus Natur und Geschichte trotzdem nicht entnehmen, was Gott letztlich mit uns vorhat und wie er zu uns steht. Da schärfen wir unseren Verstand vergeblich – Gottes Gedanken sind uns zu hoch. In seiner Unermesslichkeit bleibt er unzugänglich. Und was noch schlimmer ist und uns noch viel mehr kränkt: Gott in seiner Heiligkeit und Strenge ist auch von unseren Leistungen nicht beeindruckt, obwohl wir meinen, wir wären „auf der Höhe“. Wir sind stolz auf unsre guten Werke und denken, wir verdienten dafür Lob und Belohnung – denn so funktioniert das auf Erden! Doch an Gottes hohen Ansprüchen scheitern wir trotzdem. Seine Maßstäbe überfordern unseren guten Willen. Und Gott selbst in seiner Heiligkeit bleibt unnahbar. Uns aber, die wir ihm imponieren möchten, ärgert das maßlos. Wir würden gern auf Rechte und Ansprüche pochen. Aber Gott gegenüber haben wir keine. Wir wollten ihm gern „auf Augenhöhe“ begegnen. Aber das lässt er nicht zu. Wir fordern Erklärungen, bekommen aber keine. Wir wollen vor Gott glänzen, werden aber nicht gesehen. Wir wollen ihm in die Karten schauen, er aber entzieht sich. Trotz sehender Augen sehen wir ihn nicht. Trotz scharfem Verstand verstehen wir ihn nicht. Unseren Glanz würdigt er nicht. Und unsere Gerechtigkeit zählt vor ihm nicht. In stolzer Empörung möchten wir uns Geltung verschaffen. Aber gerade die Stolzen lässt Gott am wenigsten gelten. Und so können wir uns gerade in unsrer vermeintlich „besten Form“ nicht vor Gott behaupten und keine stabile Beziehung zu ihm aufbauen. Denn der Mensch „auf der Höhe“ und Gott in seiner noch viel höheren Majestät finden nicht zusammen und bleiben sich ewig fremd. Warum aber? Etwa, weil Gott prinzipiell „unzugänglich“ wäre? Nein. Das Neue Testament erklärt, wie es dazu kam. Es sagt ausdrücklich, dass Gottes unsichtbares Wesen seit der Schöpfung aus seinen Werken erkannt werden kann (Röm 1,20). Wer Augen hat, müsste das eigentlich sehen! Aber der Mensch in seinem Eigensinn hat sich – von Gott wissend – doch von Gott abgewandt, um sich lieber dem Nichtigen zuzuwenden und sich in die Güter dieser Welt zu vergaffen (Röm 1,21). Das ist sozusagen der intellektuelle, der kognitive Teil des Sündenfalls. Und gerade die Gescheitesten, die sich für besonders weise hielten, sind dadurch zu Narren geworden (Röm 1,22). Denn da sie den wahren Gott, der sich offen zeigte, nicht sehen wollten, verschloss er sich ihnen gegenüber und „gab sie dahin“ in ihre selbstgewählte Verirrung und Verblendung (Röm 1,24.26.28). Gott verwarf den Verstand der Verständigen (1. Kor 1,19), sagt Paulus: „Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben“ (1. Kor 1,21). Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist (1. Kor 1,27). Und seither will er keinen Menschen anders selig machen als durch das Wort vom Kreuz, damit sich keiner mehr vor Gott eigener Kraft, Tugend oder Erkenntnis rühmen soll (1. Kor 1,29). Das heißt in der Konsequenz, dass Gott für aufgeblasene Menschen prinzipiell nicht mehr zu sprechen ist, sondern nur noch für demütige. Denn mit den Eitlen, ach so Gescheiten ist er ein- für allemal fertig. Mit der Selbstbehauptung Gott gegenüber ist es genauso vorbei wie mit dem Stolz auf vermeintlich gute Werke und der spekulativen Gotteserkenntnis. Denn eine heilvolle Begegnung mit Gott kommt nicht mehr auf dem „oberen Weg“ zustande, wo der Mensch meint, mit irgendetwas glänzen und Gott imponieren zu können, sondern sie kommt nur noch auf dem „unteren Wege“ zustande, wo man in Demut nach Gnade fragt (Lk 18,9-14). Will künftig jemand Gott erkennen, muss er auf den Gekreuzigten schauen. Dort sieht er im Sohn den Vater (Joh 14,8-9). Und will sich künftig jemand mit Gott verabreden, so wird der Treffpunkt ganz sicher unter dem Kreuz sein. Denn nicht auf lichten Höhen, sondern unten in der Tiefe kommen sich Gott und Mensch nun nahe – und anders nicht. Der Mensch nämlich nur, sofern er gebrochenen Sinnes ist. Und Gott nur, sofern er in seiner „Entäußerung“, in der Gestalt Christi begegnet (Phil 2,6-8). Ausgeschlossen ist jede Bewegung, in der sich der Mensch zu Gott hinaufheben will. Und möglich bleibt nur die Bewegung, in der sich Gott zum Menschen herabbeugt. Unter dem Kreuz gesteht der Sünder sein Scheitern. Gott aber erklärt sich bereit, den Unannehmbaren um Christi willen anzunehmen. Der Mensch bitte in Demut um Gnade. Gott aber verbirgt den Glanz seiner Majestät in der Knechtsgestalt des Gekreuzigten und beugt sich hinab in die Tiefe der menschlichen Schuld, um stellvertretend die Last des Sünders zu tragen. Unter dem Kreuz ist der Mensch nicht mehr vorlaut und aufgeblasen, sondern mühselig und beladen. Er verleugnet sich selbst, stellt alles Rühmen ein und gibt sich in Gottes Hand. Der aber tritt ihn nicht in den Schmutz, sondern Gott selbst wird am Kreuz niedrig und gering, um das Böse mit Gutem zu überwinden und den Gescheiterten aus dem Staub zu erheben. Der Mensch sucht sein Heil dann nicht mehr bei sich selbst oder in der Welt, sondern bei Christus. Gott aber rechnet diesem Menschen Christi Gerechtigkeit zu, als wäre es seine eigene. Der reuige Sünder kann sich keine Geltung verschaffen – er gibt sich geschlagen. Aber genau so lässt Gott ihn dann gelten. Und das alles hat seinen Ort unter dem Kreuz, wo der Mensch nicht glänzen kann, und Gott nicht glänzen will. Der obere Weg sieht verlockender aus. Aber der untere Weg führt zum Ziel. Alles Rühmen ist dort ausgeschlossen. Aber die Freude ist es keineswegs. Denn im Zeichen des Kreuzes finden Gott und Mensch dauerhaft zusammen. Martin Luther unterschied den oberen und den unteren Weg als die hochfahrende „theologia gloriae“ (die Theologie der Herrlichkeit) und die demütige „theologia crucis“ (die Theologie des Kreuzes). Und oft hat man ihn missverstanden, als wollte er alles leugnen, was am Menschen groß und schön ist. Doch trifft das nicht den Punkt. Denn Kreuzestheologie leugnet gar nicht, dass die menschliche Vernunft etwas Großartiges ist, und wir dem Schöpfer auch für Kraft und Vitalität zu danken haben. Aber Kreuzestheologie sagt, dass eine heilvolle Gottesbeziehung nicht dort anknüpft, wo der Mensch selbstzufrieden und breitbeinig meint, er stünde gut da. Kreuzestheologie bestreitet nicht, dass man auch jenseits der Christusoffenbarung etwas von Gott erkennen und Vernünftiges über ihn sagen kann. Aber sie stellt fest, dass ein philosophischer Glaube Gott nicht nah genug kommt, als dass menschliche Weisheit eine heilvolle Beziehung zu ihm aufbauen könnte. Unbestritten hat der Mensch eine imponierende und grandiose Seite – wie auch Gott in seiner Majestät blendend und voller Herrlichkeit ist! Nur finden die beiden auf dieser Ebene nicht zusammen. Ist Gott etwa jenseits des Kreuzes nicht da? Doch natürlich. Aber nicht so, dass er uns da gnädig sein wollte! Bezeugt er sich nicht auch in Natur und Geschichte? Doch natürlich. Aber nicht so, dass wir daraus schlau würden! Denn der Vater Jesu Christi ist nicht identisch mit dem Gott der Philosophen. Nicht die Spekulation dringt in sein Herz, sondern das Gebet im Namen Jesu. Und niemand kennt Gott wirklich, als nur der, der in eigener Person von Gott überwunden, besiegt und begnadigt wurde. Der „obere Weg“ führt zu nichts. Denn Gott ist zwar überall. Aber wir begreifen ihn nur dort, wo er es zulässt. Und das geschieht nicht im Zugriff unserer Weisheit auf seine Hoheit, sondern im Zugriff des Gekreuzigten auf unser Elend. Der hochmütige Mensch und der unnahbare Gott werden nie kompatibel. Aber der demütige Mensch und der sich erbarmende Gott – die haben Gemeinschaft. So durchkreuzt das Kreuz unser falsches Mensch-Sein und fördert das rechte zu Tage. Das Kreuz durchkreuzt aber zugleich falsche Vorstellungen von Gott, indem es zeigt, wie der Höchste aus Liebe niedrig wurde. Im Kreuz muss der Mensch sich verlieren, um sich anschließend bei Gott wieder zu finden. Er muss lernen „nichts“ zu werden, damit Gott in ihm „alles“ sein kann. Und natürlich sieht dieser Heilsweg wie das größte Unheil aus! Aber so muss es sein. Da wir Gott nicht erreichen, müssen wir zulassen, dass er uns erreicht. Da wir ihm gegenüber nie groß sein werden, müssen wir lernen unbefangen klein zu sein. Und wenn er ausdrücklich sagt „Wir treffen uns am Kreuz!“ – dann ist es nicht klug und nicht nötig, ihn noch woanders zu suchen.

evangelischer-glaube.de

DIE ONLINE - DOGMATIK

evangelischer-glaube.de

DIE ONLINE - DOGMATIK